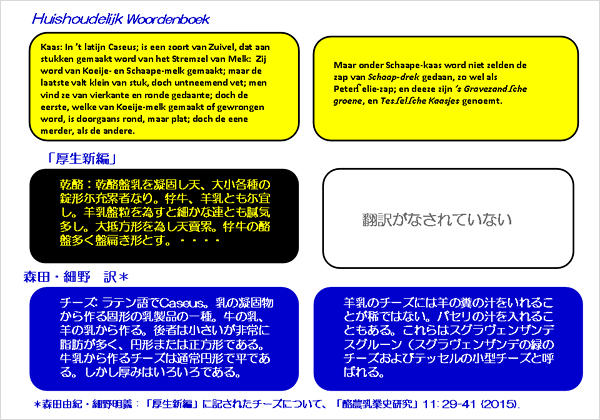

ヨーロッパで出版された有名な家事百科事典の話です。フランス人のショメールが1709年に著しました。この辞典はやがてオランダ語に翻訳されました。その際に、オランダのことも付け加えて、あたかもオランダの百科事典のように仕立てられ、“Huishoudeliyk Woordenvoek”という書名です。徳川11代将軍家斉の頃に西洋の事情を更に知る必要から、この“Huishoudeliyk Woordenvoek”を当時の有名な蘭学者達に命じて翻訳させました。これが「厚生新編(こうせいしんぺん)」です。

私共は「厚生新編」の乳製品の記述は正しく邦訳されているかを調べてみました。「厚生新編」では、チーズは、「乾酪」という字が当てられています。先程も申しましたように、チーズを「乾酪」とするのは正しくないと思います。一例を示しますと、翻訳に当たった当時の蘭学者達は次のように和訳しています。「「乾酪」は乳を凝固し、大小各種の錠形に充填するものなり。牸牛(しぎゅう=牝牛)、羊乳ともよろし。羊乳は粒を為すと細かな連(なれ)とも膩気(じき=脂肪分)多し。大抵方形を為して売る。牸牛の「酪」は多くは扁(ひらたき)かたちとす。」これを現代語で和訳すると、上に示した図の下段左側となります。

ところが、「厚生新編」は当時の蘭学者が全ての文を訳したかと言うとそうではなかったのです。例えばチーズの部分でも翻訳していない部分がありました。それは「洋乳のチーズには羊の糞の汁を入れることが稀ではない。パセリの汁を入れることもある。これらはスグラヴェンザンデスグルーン(スグラヴェンザンデの緑のチーズ)およびテッセルの小型のチーズと呼ばれる」の部分です。

おそらく、当時の蘭学者はまさかチーズを作るのに糞を入れるなどと想像もつかず、訳しようがなかったのではないでしょうか。このように、訳されていないところが結構あります。例えば、エダムチーズは真っ赤な色をしています。その色は、当時の原典によるとトウダイグサという草のエキスを塗って、人の尿の上において置きます。そうすると真っ赤になる。こういった怪しげな部分は、当時の蘭学者は翻訳していません。

当時、オランダ商館長(カピタン)を江戸に呼んでオランダの事情を幕府高官に通訳を通じて話をさせていました。明治時代が近づいてきた享保9(1724)年に当時の通訳であり蘭学者であった今村市兵衛英生が「和蘭問答(わらんもんどう)」を著しております。その中に西洋人の食事マナーについて説明した部分があり、「西洋人は食べながら手を洗います。そしてただひたすら食べるのではなく、同席者の顔を見たり話をしながら食べるのです。出された物を全部食べてしまうのではなく一盛り残すことがマナーです。パン(原文では「ハム」と表記)を食べます。これにバター(原文ではボウトル)を塗って食べます。」と記しています。

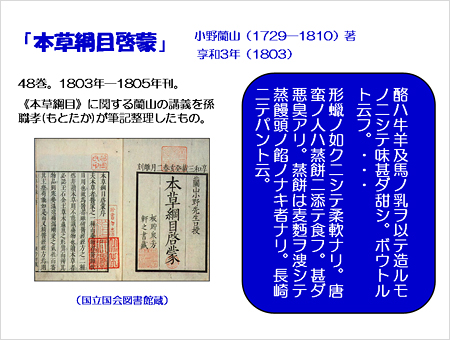

「本草綱目啓蒙(ほんぞうこうもくけいもう)」という書物は小野蘭山(おのらんざん)が弟子たちに講義した内容を筆記整理した書物です。前述の「和蘭問答」と内容は同じような物です。ここで「酪」の作り方や形状・食べ方が書かれていますが、江戸時代も後期になると「酪」は発酵乳のことではなく、バターとして使われています。この時代の「酪」は発酵乳なのかバターなのか牛乳なのか文献をしっかり読まなければ判別がつきにくくなっています。

「「酪」は馬・羊及び馬の乳で作られて、その味は甘い。バター(原文ボウトル)と言う。その形は蝋のようで柔らかい。西洋人は蒸し餅に付けて食べる。悪臭がある。蒸餅は蒸饅頭の餡を抜いたものと言える。長崎ではパンと言っている。」と記しています。

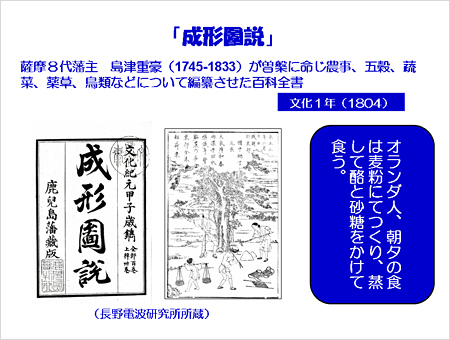

「成形圖説(けいせいずせつ)」という書物は文化1(1804)年薩摩藩主島津重豪(しまづしげひで)が曽槃(ソウハン)に命じて編纂させた百科全書です。ここにも、オランダ人の食事について「オランダ人は朝夕の食事は麦粉を用いて作りそれを蒸したものに「酪」と砂糖をかけて食べます。」と書かれています。この書物で使われている「酪」はバターのことだと思います。

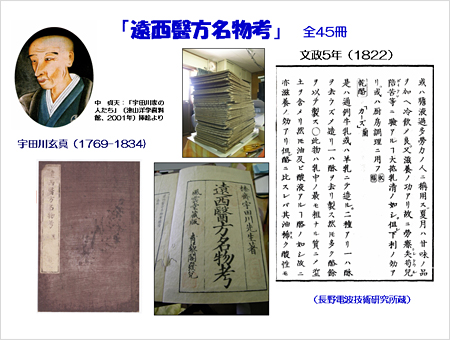

「遠西醫方名物考(えんせいいかためいぶつこう)」にもチーズの作り方がわかりやすい記述で著されています。

1854年日米和親条約が結ばれ、1858年には日米修好通商条約が結ばれました。それを批准するため日本の武士七十余名がアメリカに渡りました。そこで、様々な乳製品に出会って驚いている様子が彼らの日記に書かれています。その一つが「亜行日記(あこうにっき)」で、勘定組頭であった森田岡太郎清行が著しました。ここにはアイスクリームを見て驚いている様が書かれています。

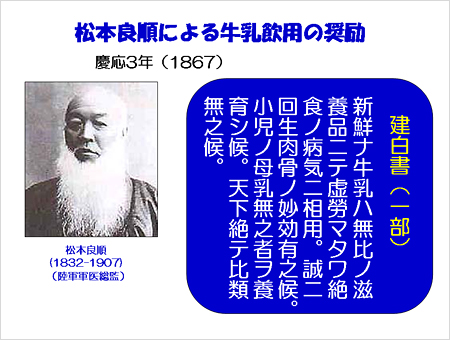

慶応3(1867)年になりますと、いよいよ明治時代が間近になってきます。そのときに幕府の陸軍軍医総監であった松本良順が幕府に提出した建白書を上に示しました。内容は、新鮮な牛乳は滋養に優れ、疲労や食事を摂れない病人に与えると身体の回復に効果がある。母乳の出ない母親は子供に牛乳を与えて育てるべきであることを建白しています。

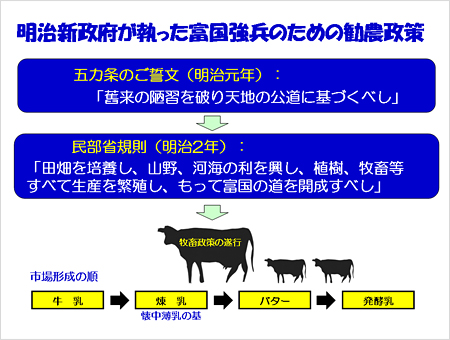

明治時代に入ります。明治元年に出された「五カ条のご誓文」の第四条に「旧来の陋習(ろうしゅう)を破り転地の公道に基づくべし」という文言があります。この条文を受けて富国強兵政策の下に牧畜の政策がとられ近代日本の基礎が固められていきます。

「長生法(ちょうせいほう)」が明治6(1873)年、石黒忠悳(イシグロタダノリ)という軍医によって著されました。内容は、「日本も昔は肉類を食べていた。そのため、逞しく健やかで寿命も長かった。今では、主上も牛羊の肉が御膳に上がり日々牛乳も召し上がっている。このことから天から授けられた最上の食品を食べて身体を健やかに生長させ寿命を延ばす基本とすべき。当今は牛乳を販売する所が出来たため貧しい人にとっても幸いである。獣の乳は子供の生長に良いものである。獣の乳で子供を育てることだ。しかし、驢馬や羊の乳は手に入りにくく、牛の乳は手に入り易いため子供には先ず牛乳を与えるべきだ。」となっています。

仮名垣魯文(かながきろぶん)が書いた「安愚楽鍋(あぐらなべ)」という書物です。これは世相を皮肉をこめて書かれています。この下左ですが、日の出屋という乳製品を販売する店の挿絵です。ここに書いてある文には「世をうしと誰がいうべき、これやこの、いい薬ある世にあいつつ」と記されております。「この世は鬱陶しいと誰が言っているのか、こんな良い薬(乳製品のこと)がある世の中に生まれあわせたのだからまんざらでもない」と言う意味です。さらに本文では、当時の日本人が牛乳を飲んでいることが皮肉をこめて書かれています。意訳すると、「世の中の人はこぞって牛鍋を食べなければ開化に乗り遅れた者とされる。遠方の人は人力車で、近くの人は銭湯帰りに寄って牛乳を飲んでいる。全くおかしな世相だ」と、そうした人達を「鳥なき郷の蝙蝠(こうもり)」と酷評しています。

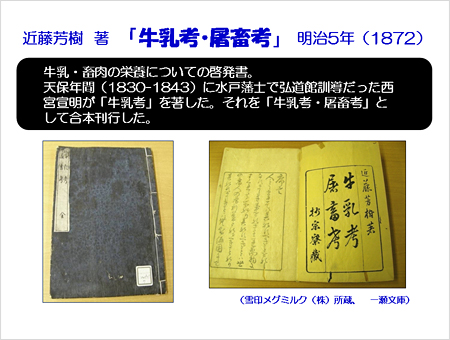

維新になって江戸時代に比べ世の中がこんなに良くなったことを明治政府が喧伝するために、近藤芳樹に「牛乳考・屠蓄考」を書かせました。この内容は天皇陛下でも牛乳を召し上がっており、偏見を持たずに飲むべきだということも記されています。

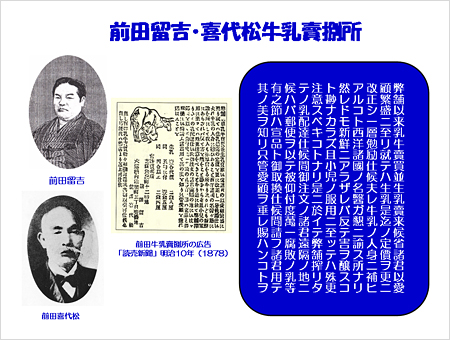

民間人の前田留吉が「牛乳賣捌所(ぎゅうにゅううりさばきしょ)」(牛乳販売店)を開設し、明治10(1878)年に読売新聞に出した広告文です。意訳すると、「いつもご愛顧を賜っております。牛乳の定価を下げて一層、販売に励みます。牛乳は外国の医師も飲用を進めています。ただし、新鮮でなければならず、特に子供には特に注意を払っていただきたい。当店は搾り立ての牛乳を配達しています。遠隔にお住まいの方には郵便でお届けします。万一、腐敗していた場合はお取替えいたします。」と言っています。

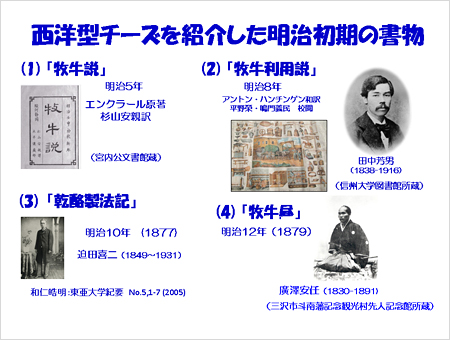

こちらは明治に翻訳された西洋型チーズの製造法を紹介した文献を示したものです。

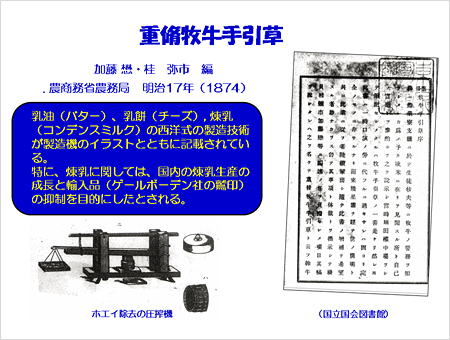

「重修牧牛手引書(じゅうしゅうまきうしてびきしょ)」は西洋式の西洋技術を製造機のイラストと一緒に記載されたものです。当時ゲールボーデン社から煉乳が大量に輸入されていました。それを抑制し国産の煉乳を成長させ、それを育児用に使おうとする意図もあってこの本が出されたとの指摘もあります。

「追いつけ史観」についてです。貝原益軒が「養生訓(ようじょうくん)」を書いています。この人の健康観は贅沢をせずに禁欲して質素に生活することが健康の源だとしました。明治初期の思想家でもある西 周は、貝原益軒と全く逆なことを言っています。「日本人は贅沢をし、美味しい物を沢山食べるべきである。そうすれば健康になる。一人が健康になれば、隣人も健康になる、そしてひいては国全体が健康になる。」と言っています。この考えは今日の公衆衛生学の基礎を為したと言えるのではないでしょうか。

福沢諭吉は「日本婦人論」を著しています。その内容は過激で、人間は優れた人と劣った人は遺伝的に決まっている。優れた遺伝子を子孫に伝えていかなければならないと読み取れるところがあります。その弟子である高橋義雄は、著書「日本人種改良論」の中で、更に過激な論調を展開しています。彼等の思考の基調になるのは西洋人のほうが優れていると言う欧化思想です。これは、西洋人に対する抜きがたいコンプレックスがあったからではないでしょうか。彼らの本にはその思想から来る差別的なことが書かれています。これに対して、栄養学者の鈴木梅太郎は、「牛乳を飲まない東洋人は体力、知力において発育が十分ではなく最高文明に達することは出来ない」としたマッカム博士の言葉を引用しながら「兎に角、日本人は頑強な体力を作るべきだ。この為に国家は百年の計を樹て酪農振興を図るべきで、単なる経済上の問題ではない。(もっと乳製品を摂るべきだという趣旨)」と論じています。